※本記事は「アフィリエイト広告を利用しています」

5/17更新

2025年夏の甲子園予選(地方大会)でノーシードとなった有力校まとめを追加しました。

・選抜出場組

・関東地方

春の高校野球大会が各地で中盤戦に差し掛かり、「◯◯高校が夏のシード権獲得!」といったニュースも目にするようになってきました。

でも――

「そもそもシード校って何?」

「夏の甲子園でも関係あるの?」

そんな疑問を持つ方も多いはず。

この記事では、高校野球の“シード制度”について、「シード権とは?」という疑問を持つ初心者の方にもわかりやすく解説していきます!

記事の最後にシードに関する豆知識もあります。

●かつて大阪予選は「シードなし」だった!

●秋の関東大会のスーパーシードって何?

高校野球マニアにとって見逃せない

コンテンツが充実している

スポーツ専門のCS放送「スカイA」

高校野球を目いっぱい楽しみたい方は

ぜひこちらの記事もご覧ください

【スカイAの番組一例】

・組み合わせ抽選会の生中継

・2024年の名勝負の再放送

早実vs大社など

・野球観戦の暑さ対策グッズの紹介記事です。真夏の野球観戦予定している人はチェックして下さい。

・野球観戦で役立つクッションをこちらの記事で紹介しています。腰痛持ちの方は是非チェックして楽しい野球観戦にしましょう!

夏の甲子園にシード制度はあるの?

結論から言うと、「選手権大会(夏の甲子園)にはシード制度は存在しません」。

選手権大会では、各都道府県大会を勝ち抜いた49代表校が一堂に会し、抽選によって対戦カードが決定します。

そのため、いきなり優勝候補同士が初戦で激突することもあり得るのが、夏の甲子園大会の面白さでもあり、怖さでもあります。

夏の地方大会にはシード権がある!

甲子園にはシードがないのに、なぜ春のこの時期に「シード校決定」というニュースが出るのでしょうか?

それは、都道府県ごとの「地方大会」にはシード制度があるからです。

具体的には、春季大会の成績やセンバツ出場校であるかどうかなどを基準に、各都道府県の高野連が「シード校」を決定します。夏の地方大会の組み合わせトーナメント表を作る際に、上位校同士が序盤で当たらないように配慮される仕組みです。

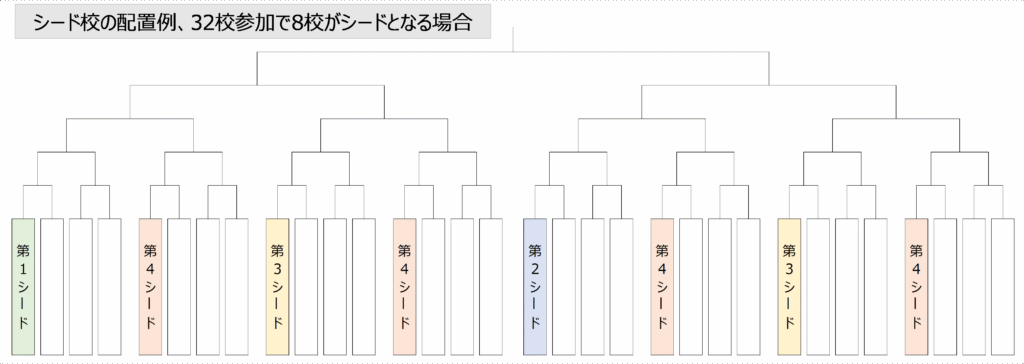

下図のようなイメージでシード校が配置されます。

シード校の数は地域によって異なる

多くの県では「シード校8校」が一般的ですが、出場校数が非常に多い地域ではシード枠が拡大されます。

- **神奈川・千葉・埼玉・大阪などでは「16校シード」**を採用

- 東京では、夏の大会は「東東京」と「西東京」に分かれて開催されます。一方で、春の大会は東西合同で行われるのが特徴です。春の大会の成績をもとに、夏のシード校を東西それぞれに振り分けるかたちになります。この影響で、東と西でシード校の数が異なる年もあるのです。たとえば、2025年の夏の大会は、東東京が7校・西東京が9校という配分になってます。

このように、地域の事情に合わせて柔軟に運用されており、実力校が順当に勝ち上がりやすくなるように設計されています。応じて柔軟に運用されており、実力校が順当に勝ち上がりやすくなるよう工夫されています。

シード制度のメリットとは?

シード制度があることで、次のようなメリットがあります:

- 実力校が序盤で姿を消しにくくなる

- 初戦から強豪同士の潰し合いを避けられる

- ファンにとっても、後半に見どころある好カードが増える

トーナメントのバランスを保つために、重要な制度だといえるでしょう。。

2025夏の地方大会ノーシードとなった有力校

2025夏の大会でノーシードとなった有力校を紹介、各地区大会での台風の目となる可能性があります。

2025センバツ出場校

春の選抜大会に出場した高校からも夏ノーシードでの戦いになるチームが出てます。

・東海大札幌(南北海道)

・浦和実業(埼玉)

・二松学舎(東東京)

・大垣日大(岐阜)

・広島商(広島)

関東地区

激戦の関東地区で夏ノーシードとなる有力校です。

東京、神奈川、埼玉などの参加校数の多い地域でのノーシード校が多くなってます。

・関東第一、修徳(東東京)

・国士館、創価(西東京)

・慶応、平塚学園、桐光学園、桐蔭学園、日大藤沢(神奈川)

・埼玉栄、昌平(埼玉)

・成田、東海大浦安、千葉商大付(千葉)

・明和県央(群馬)

・日本航空(山梨)

・白鴎大足利、石橋、宇都宮商(栃木)

【豆知識】

かつて大阪予選は「シードなし」だった!

現在は全国的にシード制度が導入されていますが、かつての大阪大会にはシード制度が存在しませんでした。

大阪といえば、大阪桐蔭や履正社など、全国屈指の強豪がひしめく激戦区。そんな大阪大会では、かつて完全なフル抽選によるトーナメントが行われていたのです。

特に話題となったのが、2015年の大阪大会。

この年はなんと、大阪桐蔭 vs 履正社という“決勝級のカード”が2回戦で実現。舞洲ベースボールスタジアムには約1万3千人の観客が詰めかけ、満員札止めとなりました。

ただ、2021年から大阪もシード制度を導入。当時の“何が起きるかわからない大阪大会”を懐かしむファンも多いようです。

関東大会のスーパーシードとは

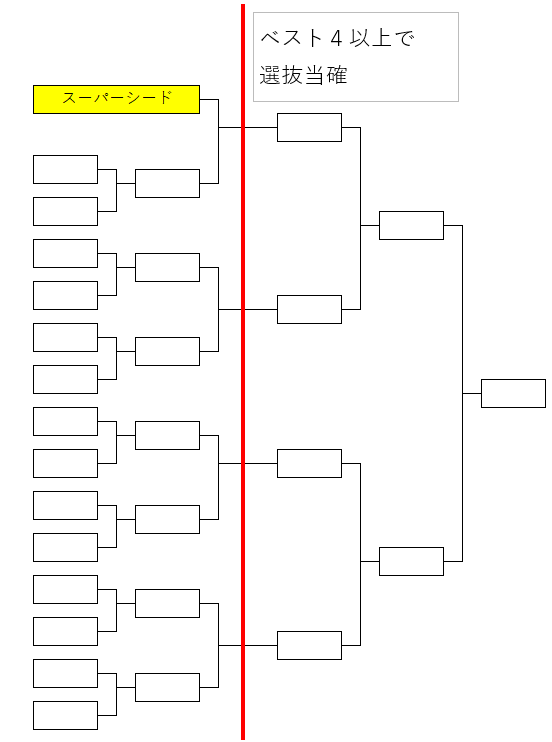

スーパーシードと呼ばれるものが秋の高校野球関東大会にはあります。

秋季関東大会は15校が出場し翌春のセンバツ大会をかけトーナメント方式で試合が行われます。この大会では4~5枠となる選抜出場権がかかってますので、当面の目標はベスト4進出(=センバツ当確)になります。

ただ、参加校数が15校のためトーナメント表で1チームのみが2回戦(ベスト8)から登場することになります。このベスト8から登場するチームが「スーパーシード」「スーパーシード枠」「スーパーシード校」などと呼ばれます。

このスーパーシードの決め方ですが、例年ですと「秋の大会開催地の県大会優勝校」が入ることになってます。関東大会は7県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨)での持ち回り開催されているため7年に一度めぐってくるチャンスですね。2024年は横浜高校がスーパーシードから優勝して、神宮大会優勝、センバツ制覇という活躍でした。

まとめ|シード制度を知れば春の大会ももっと楽しくなる!

春の大会での成績が、夏のトーナメントに直結する――

そう考えると、春季大会を見る目も変わってきますよね。

今後は「この勝利でシード確定か!?」といったニュースにも注目しながら、高校野球をもっと深く楽しんでみてください!

・野球観戦の暑さ対策グッズの紹介記事です。真夏の野球観戦予定している人はチェックして下さい。

・野球観戦で役立つクッションをこちらの記事で紹介しています。腰痛持ちの方は是非チェックして楽しい野球観戦にしましょう!

| 価格:1700円 |

コメント